Als Urlauber getarnt fliegt der Versicherungsangestellte Armin Ziebart nach Mallorca. Er soll einem Kunden, der unter dem Verdacht steht, Versicherungs- betrug zu begehen, das Versäumnis der vertraglich vereinbarten Anwesenheitspflicht in dessen Ferienhaus nachweisen. In das Domizil des Kunden ist eingebrochen worden – durch eine Schwachstelle seines Hauses: ein eingemauertes Wagenrad.

Ein Auftrag fast wie Urlaub, findet Armin, der sonst nicht im Außendienst als Detektiv tätig ist, jedoch viel dafür tut, einer zu sein. Zwangsläufig beobachtet er dabei Dinge, die er nicht sehen sollte – und es bleibt nicht aus, dass auch er genauer beobachtet wird.

Als er die Leiche eines Afrikaners in einer Grotte der Felsenküste findet, spürt er, dass er selbst in Gefahr geraten könnte.

Wer ist der Tote? Ein Bootsflüchtling? Ein Schmuggler, der zuviel wusste?

Als Armin das Geheimnis der Grotte entdeckt, beschließen seine Gegner, ihn beiseitezuschaffen.

Auf der “Schriftgutmesse” in Dresden vom 7. - 9. November 2014 stellte ich am Sonntag, den 9. November, 14 Uhr, im Saal Hamburg, meinen Roman in einer auszugsweisen Lesung vor.

EDITIA – Taschenbuch-Imprint des Dresdner Buchverlages

ISBN 978 – 3 – 943450 – 27 – 9

28. Juli 1961 – 28. Juli 2014 – Vor 53 Jahren fuhr ein Personenzug von Gießen kommend in den Frankfurter Hauptbahnhof ein…

Mein Roman “Damals im Roten Kakadu” endet mit der Fahrt des Abiturienten Hans Brettschneider alias Johnny nach Berlin, nach West-Berlin ins Notaufnahmelager Marienfelde. Wie geht es mit ihm weiter? Das fragten mich einige Leser und wünschten sich damit eine Fortsetzung des Romans. Seit kurzem schreibe ich an dieser Fortsetzung unter dem Arbeitstitel “Im Westen”. Die ersten drei Kapitel sind in der Rohfassung fertig. Ich stelle das erste Kapitel “Ankunft” auf meine aktuelle Seite. Kommentare sind erwünscht.

Danke für hilfreiche Kommentare. Ich habe daraufhin die Fassung vom 28. Juli überarbeitet und die Fassung vom 6. August neu eingestellt.

Ankunft (Fassung vom 6. August 2014)

Verrußt wölbte sich die Halle des Frankfurter Hauptbahnhofs über den einfahrenden Personenzug aus Gießen. Hans Brettschneider hatte das Fenster seines Abteils heruntergelassen und blickte, mit einem Arm auf dem Fensterrahmen, gebannt auf das Treiben in der Halle. Sie war so groß und imposant wie der Leipziger Hauptbahnhof, der sogar drei oder vier Gleise mehr hatte, wie Hans wußte. Aber auf drei oder vier Gleise mehr kam es nicht an. Entscheidend war der andere Inhalt, das westliche Bahnhofsleben, die Leuchtreklamen, die bunten Zeitungskioske, die Blumenläden und die mit Schokolade und Coca Cola, die Obststände mit Bergen von Orangen und goldgelben Bananen. Weltläufigkeit wehte durch die Halle. Hans Brettschneider hatte ein gutes Gefühl, daß seine Entscheidung für Frankfurt am Main richtig war. Die Geburtsstadt Goethes, die Stadt der Buchmesse und der großen Zeitungen, aber auch die Stadt der Rosemarie Nitribitt und des Felix Krull. Außerdem die Stadt des Waldstadions und der SG Eintracht, die sich im Vorjahr ein denkwürdiges Finale mit Real Madrid im Cup der Landesmeister geliefert hatte. Von all den Herrlichkeiten der Stadt würde er vorerst nur den Augenschmaus eines Pflastertreters sich leisten können. Er hatte zehn Mark Westgeld im Portemonnaie, das Reisegeld, das er im Lager bekommen hatte mit der Fahrkarte, einfache Fahrt von Gießen nach Frankfurt am Main. Er wußte noch nicht, wo er heute nacht seinen Kopf zum Schlafen hinlegen würde. Es war Sommer, der 28. Juli 1961, ein Freitag. Notfalls würde auch eine Parkbank reichen. Mit der Fahrkarte hatte Hans Brettschneider zwei Adressen in Frankfurt bekommen, an die er sich wenden könne, wo ihm weitergeholfen würde.

Der Zug hielt klirrend ruckartig. Hans Brettschneider hob seinen Koffer und seinen Campingbeutel aus dem Gepäcknetz. Der Zug endete hier, er ließ sich Zeit beim Aussteigen. Andächtig nahm er die Stufen der Trittbretter. Der Moment war vergleichbar dem, als er vor zehn Tagen aus dem Flugzeug in Hannover die Gangway hinunter stieg und zum ersten Mal westdeutschen Boden betrat. Es war, wie wenn er in Amerika gelandet wäre. Die Ausreise aus West-Berlin war für Flüchtlinge wie ihn nur auf dem Luftweg möglich, der nicht wie die Transitstrecken zu Lande von den DDR-Behörden kontrolliert werden konnte. Etwas Bammel hatte er vor seinem allerersten Flug gespürt, doch dann war alles glimpflich abgelaufen, ihm war weder schlecht noch schwindlig geworden und abgestürzt waren sie auch nicht. Für diese Transporte wurde die kürzeste Strecke durch die Luftkorridore der alliierten Westmächte gewählt, von Berlin-Tempelhof nach Hannover-Langenhagen. Vom Flughafen Hannover waren sie mit einem Bus ins Lager Friedland gebracht worden.

Hannover war britisch, doch nun war er tatsächlich in der amerikanischen Zone angekommen. Seinen Spitznamen „Johnny“, den er mit Stolz in Dresden getragen hatte, streifte er gedanklich ab. Hier gab es zu viele echte Johnnys.

Außer seinem roten Campingbeutel – auf den er drüben was gegeben hatte, hier zählte er nichts – schleppte Hans noch einen hellbraunen Schweinslederkoffer mit sich, an dem verräterische Aufkleber von der Gepäckaufbewahrung des Ostbahnhofs in Berlin klebten, die nicht abzukriegen waren. Jeder konnte ihn damit sofort als Flüchtling aus der DDR identifizieren. Objektiv war das so, subjektiv ignorierte Hans Brettschneider das so gut er es konnte, denn sonst hätte er nicht die Kraft zum Weitergehen gefunden.

Er durchquerte aufgeregt staunend die von Reisenden wimmelnde Bahnhofshalle und strebte dem Hauptausgang zu. Noch war er nicht tatsächlich in Frankfurt angelangt, er befand sich für sein Empfinden noch im Transit, im Geltungsbereich der Bundesbahn wie ein Reisender, der in Frankfurt nur umsteigt von einem Bahnsteig zum anderen, ohne je die Stadt zu betreten. Das Ankommen war eine langwierige Sache. Als er seinen Fuß auf den Bahnhofsvorplatz setzte, meinte er für den Augenblick, angekommen zu sein. Er stellte seinen Koffer ab, um die Situation auf sich wirken zu lassen.

Betäubt von den auf ihn eindringenden Sinneseindrücken, die er so noch nicht erlebt hatte, verharrte er eine Weile. Alles verdichtete sich in seinem Kopf wie in einem Theaterspektakel: der unersättlich quellende Strom der hupenden Autos, die bimmelnden Straßenbahnen, die Wortfetzen eilender Passanten. Sein Blick klammerte sich fest an der großartig geschwungenen Fassadenfront gegenüber, die den Bahnhofsvorplatz einrahmte. Die Geschäftshäuser, Hotels und Theater waren ihm von Ansichtskarten her vertraut. Er würde nun selbst solche Ansichtskarten verschicken können. Bisher hatte er erst drei Karten aus West-Berlin nach Dresden gesandt. An seine Mutter, an seine Oma in Radeberg, an Achim, der mal nach Brasilien wollte und immer noch in Dresden fest hing. An Maggi, der mit ihm flüchten wollte und dann bei der Abfahrt des Zuges fehlte, hatte er nicht geschrieben. Zu riskant, wer weiß, was passiert war, wenn die Karte aus West-Berlin in falsche Hände geriete, könnte das Maggi schaden. An Bruni hatte er auch nicht geschrieben, da wäre ihm eine Postkarte zu billig, Bruni würde er natürlich einen Brief mit richtigem Absender hinten drauf schreiben, denn er hoffte auf eine Antwort von ihr. Doch auch jetzt, auf dem Bahnhofsplatz in Frankfurt stehend, hätte er ihr immer noch keine Adresse nennen können. Nein, er war doch noch nicht angekommen.

Wie zur Bestätigung dessen bemerkte Hans, daß er mit seinem verträumten Dastehen die Aufmerksamkeit anderer, nicht unbedingt vertrauenswürdiger Personen erregte, Männer, die scheinbar beschäftigungslos und Zigaretten rauchend auf dem Platz herumlümmelten. Sie nahmen komplizenhaft-anzüglichen Blickkontakt zu ihm auf, doch bevor sie näher kommen und ihn ansprechen konnten, ging Hans hastig weiter. Erst an der Straßenbahnhaltestelle, an der normale Leute warteten, fühlte er sich sicher.

Zwei Adressen hatte er bekommen. Der CVJM war ihm suspekt – christlicher Verein junger Männer, er war nicht in die Freiheit geflüchtet, um sich unter die Knute der Kirche zu begeben. Er war schließlich mit der Jugendweihe ins Leben entlassen worden, er wäre im CVJM ein rotes Schaf unter schwarzen gewesen. Die andere Adresse war die Sozialstation Marbachweg. Das klang nicht ideologisch. Man hatte ihm freundlicherweise die Nummer der Straßenbahnlinie 18 dazu geschrieben, mit der er zum Marbachweg käme.

Die gelben Straßenbahnwagen waren noch Vorkriegsware und nicht moderner als die in Dresden. Es gab auf jeden Anhänger einen Schaffner oder eine Schaffnerin. Schwarzfahren war praktisch unmöglich. Die einfache Fahrt kostete fünfundvierzig Pfennig, das hatte man ihm in Gießen gesagt. Hans besaß noch etwas Münzgeld, so daß er den Zehnmarkschein nicht anzugreifen brauchte. Als die 18 kam, stieg er in den mittleren Wagen. Wegen des Koffers blieb er auf dem Perron stehen. Er rechnete noch mit zwei Groschen fürs Gepäck, das extra bezahlt werden mußte, wie in Dresden auch. Als die Schaffnerin kam, nannte Hans sein Fahrtziel Marbachweg. Die Sozialstation ließ er weg, das ging keinen etwas an. Er wollte sicher gehen, daß er auch in der richtigen Richtung mit der 18 fuhr. Der unnötig lange Blick der Schafferin auf ihn, auf seinen Koffer, entlarvte und beschämte ihn. Sie riß einen Fahrschein vom Block ab und verlangte fünfundvierzig Pfennig, Hans reichte ihr eine Fünfzig-Pfennig-Münze, sie gab ihm fünf Pfennig zurück. Dann drehte sie sich um und ging zurück ins Wageninnere. Hans war verwirrt, was war mit dem Gepäck? Kostete es nichts? Das konnte nicht sein, er hatte an der Haltestelle vorsichtshalber die Tarifbestimmungen studiert. Koffer wie Kinderwagen kosteten extra. Die einzige Erklärung, die er sich zusammenreimen konnte: die Schaffnerin hatte ihn als Flüchtling erkannt und ihm die Bezahlung des Koffers erlassen. Eine stumme freundliche Geste von ihr, die aber auch etwas Verletzendes für Hans hatte. Er ahnte, in solche Situationen würde er nun öfter geraten.

Die Fahrt dauerte dreißig Minuten, dann wurde der Marbachweg ausgerufen. Hans schien es, daß die Schaffnerin die Haltestelle wegen ihn extra laut rief. Die Bahn hatte sich schon ziemlich geleert, die Endstation schien nicht weit zu sein. Hans beeilte sich beim Aussteigen.

In der Vorstadtstraße war wenig los, ein heftiger Kontrast zum Bahnhofsvorplatz. Hans erblickte drei Baracken, die einen Hof umschlossen. Ein Schild wies sie als Sozialstation der Stadt Frankfurt am Main aus. Er hatte sich keine Vorstellung gemacht, wie eine West-Sozialstation aussehen könnte, doch die Baracken enttäuschten ihn. Allein, es half nichts, er hatte keine andere Wahl. Zögernd trat er in eine der Unterkünfte, deren Tür halb offen stand.

Ein etwa vierzigjähriger Mann ohne Krawatte, die obersten zwei Knöpfe seines Hemdes geöffnet, saß hinter einem Schreibtisch, auf dem ein Telefon stand, rechts schloß sich ein Aktenschrank an. Hans hatte in den Durchgangslagern, die er in den letzten sechzehn Tagen absolviert hatte, unterschiedlich agierende Beamte kennen gelernt. Er teilte sie grob in zwei Gruppen ein: die Papier-Beamten, die sich an ihre Vorschriften und Paragraphen klammerten und mit denen man über abweichende Wünsche nicht reden konnte. Und dann gab es auch solche, die weniger auf die Formulare starrten, sondern den Menschen als Ganzes betrachteten und über Möglichkeiten und Wege nachdachten, wie ihnen am besten geholfen werden könnte. Den Mann am Schreibtisch wußte Hans nicht gleich einzuordnen. Der offene Hemdkragen war der sommerlichen Wärme und der stickigen Luft in der Baracke geschuldet, sprach aber für eine gewisse Lässigkeit gegenüber Vorschriften. Der Blick das Mannes jedoch entbehrte nicht der Strenge, auch Verdruß glaubte Hans zu spüren.

„Wo kommen Sie denn jetzt her?“, fragte er, als sei fünf Uhr nachmittags eine ungewöhnliche Zeit. Was hätte er erst gesagt, wenn Hans spät am Abend geklingelt hätte? Hans kramte sein Entlassungspapier aus dem Lager Gießen hervor und sagte: „Ich bin eingewiesen nach Frankfurt.“

Der Mann warf nur einen Blick auf den Schein und wußte sofort Bescheid. „So, aus der Zone kommen Sie, dann brauche ich alle anderen Papiere, die Sie noch haben.“

Der Mann war trotz fehlender Krawatte ein Papier-Beamter. Hans hatte den Einweisungsschein als das entscheidende Dokument erachtet und überreicht, nun gab er dem Mann auch die anderen Zettel, unter anderem den Behelfsausweis, den er statt seines DDR-Ausweises bekommen hatte.

„Sie sind bei uns an der falschen Adresse“, sagte der Mann, nachdem er die Papiere studiert hatte. „Warum sind Sie nicht gleich zum CVJM gegangen, am Wiesenhüttenplatz, fünf Minuten vom Bahnhof entfernt.“

„Ich bin nicht in der Kirche“, antwortete Hans.

Ruhig entgegnete der Beamte: „Das spielt keine Rolle. Für Sie ist der Verein ehemaliger Studenten und Abiturienten aus der SBZ zuständig, der hat seinen Sitz zwar beim CVJM als Untermieter, hat aber mit denen sonst nichts zu tun. Die nutzen nur die Räumlichkeiten des CVJM, weil sie kein eigenes Haus haben“, fügte er erklärend hinzu.

„Gut, dann werde ich mich dort melden“, sagte Hans und ärgerte sich, daß er noch mal das Geld für die Straßenbahn ausgeben mußte.

„Warten Sie, ich rufe vorher erst an, ob überhaupt noch jemand zu erreichen ist.“

Er wählte eine Nummer, ließ es mehrmals tuten, dann legte er seufzend wieder auf. „Freitagabend, da ist nichts zu machen. Sie können erst am Montag ab neun Uhr sich dort melden. Bis dahin dürfen Sie bei uns bleiben, wenn Sie sonst keine Verwandten oder Bekannten in Frankfurt haben, die Ihnen Quartier geben können. Wir haben allerdings eine sehr spezielle Kundschaft, kein angemessener Umgang für Sie. Warum sind Sie eigentlich geflüchtet?“

Die Frage kam unvermittelt und überraschend für Hans. Der Mann am Schreibtisch schien sich nun, da er Hans nicht zu der anderen Institution schicken konnte, für ihn als Mensch zu interessieren. Der offene Hemdkragen, der Mann war nicht nur sturer Beamter. Hans empfand freilich die Frage schwierig, ja er fand sie sogar ungehörig, denn schließlich flohen täglich Tausende aus der DDR, so daß die Antwort doch klar war und außerdem, dem Westen kam es doch sehr zupaß, die sogenannte „Abstimmung mit den Füßen“, wie die Flüchtlingsbewegung propagandistisch genannt wurde. Von den gut ausgebildeten Arbeitskräften, die die westdeutsche Wirtschaft dadurch gewann, ganz zu schweigen. Doch das alles konnte Hans nicht anführen, er sollte keinen Zeitungskommentar entwerfen, sondern ein Mann saß vor ihm, der eine ehrliche persönliche Antwort haben wollte. Die naiven Fragen sind oft am schwersten zu beantworten. Hans hatte viele gute Gründe, sehr persönliche auch, doch er wollte möglichst mit einem einzigen Argument antworten, um nicht zu sehr ins Persönliche abzugleiten.

„Ich will in Freiheit leben, deshalb bin ich weg!“ erklärte Hans.

Überrascht schaute ihn der Mann ihn an. „Frei-heit“, meinte er gedehnt, und wieder „Frei- – heit“, als hörte er dieses Wort zum ersten Mal, als könne er es gar nicht einordnen, dabei war er doch ein Bürger der freien Welt. Doch schon in der Straßenbahn war Hans aufgefallen, daß die freien Bürger nicht wirklich glücklich aussahen, sondern auch unter ihren alltäglichen Sorgen zu leiden schienen. „Freiheit“, sagte der Mann zum dritten Mal, „gibt es auch bei uns nicht wirklich. Es gibt Vorschriften, viele Vorschriften, Anweisungen, Gesetze, Zwänge… allerdings gibt es eine Freiheit des Geldes, viel Geld brauchen Sie dazu, dann können Sie in einer Illusion der Freiheit leben. Doch Sie haben außer Ihrem Koffer nichts. Und niemand wird Ihnen etwas schenken. Wer hier steht, ist unten angekommen, das können Sie mir glauben. Sie müssen es bis Montag bei uns aushalten.“

Wie er das sagte, klang es, als würde ab Montag alles besser, er ließ Hans einen Hoffnungsschimmer. Aber auch am Montag besäße Hans nicht mehr als seinen Koffer. Allerdings, in diesem Koffer befand sich der Anfang eines Manuskripts… doch das konnte wiederum der Mann von der Sozialstation nicht wissen.

„Ich zeige Ihnen jetzt Ihren Schlafplatz“, sprach der Mann und stand auf, „Abendbrot gibt es 18 Uhr in der Kantine, die zeige ich Ihnen auch, Frühstück acht Uhr, Mittagessen zwischen zwölf und eins.“ Er führte Hans zu einer schmalen Kammer, in der ein Doppelstockbett stand und an der Wand gegenüber zwei Spinde. Am Fenster noch ein Stuhl mit einem kleinen Tisch, was Hans mit großer Genugtuung registrierte. Da würde er übers Wochenende in Ruhe an seinem Manuskript „Es geschah in der Kakadu-Bar“ weiterschreiben können.

Das untere Bett war belegt mit einem Lederkoffer, der nicht in den Spind gepaßt hatte. Und dazu noch ein eleganter schwarzer Hut. „Sie teilen sich das Zimmer mit Herrn Pfaff“, erklärte der Mann, dessen Namen Hans immer noch nicht erfahren hatte. „Ich sag’s Ihnen gleich, er macht selbst auch kein Geheimnis daraus, Herr Pfaff ist gerade aus der Untersuchungshaft entlassen und wartet auf seinen Prozeß. Aber Sie brauchen deshalb keine Angst zu haben. Schließen Sie wichtige Dinge im Spind ein. Verhalten Sie sich ganz normal zu ihm, dann werden sie miteinander auskommen.“

Der Lederkoffer sah kostbar aus, dagegen wirkte Hans’ Koffer schäbig. Und einen Hut besaß er gar nicht.

Er mußte an den ehemaligen Häftling „Holzauge“ aus der Kakadu-Bar denken, dessen Gegenwart ihm stets unangenehm war, weil „Holzauge“ seine Rolle als angeblich unschuldiges Opfer bis zum Äußersten ausgereizt hatte.

„War er etwa unschuldig eingekerkert?“ fragte Hans vorsichtshalber.

Der Mann stutzte. „Wie kommen Sie denn darauf? Ach so, bei Ihnen im Osten…, nein, alles reelle Straftaten, fragen Sie ihn selbst, er wird es Ihnen erzählen. Ob es stimmt, ist wieder eine andere Sache, glauben Sie nicht alles und trauen Sie niemanden leichtfertig…“

Der Ausdruck „reelle Straftaten“ verwunderte Hans. Das klang irgendwie geschäftsmäßig. Nun ja, es gab Berufsverbrecher im Kapitalismus, und manche verfeinerten ihr Tun zur Eleganz eines Hochstaplers wie Felix Krull. Frankfurt galt statistisch als Hochburg des Verbrechens in Westdeutschland. Das hatte er vorher schon gelesen, er mußte sich jetzt nicht darüber wundern. Niemand hat ihn gezwungen, nach Frankfurt zu gehen, es standen auch Fulda und Koblenz zur Auswahl. Ruhige Bischofs- und Beamtenstädte, in denen er ebenfalls das Zusatzjahr zu seinem DDR-Abitur hätte nachholen können. Doch er war ein Kind der Großstadt und wollte nicht in eine Kleinstadt verschlagen werden. Unabhängig davon, wie groß eine Stadt war, wurden Straftaten in der DDR viel moralischer verurteilt, als Vergehen an der sozialistischen Gesellschaft, und niemals wären sie als „reelle“ Möglichkeit eingestuft worden. Sie galten als Überbleibsel des Kapitalismus, individuelle Verfehlungen gesellschaftlich Zurückgebliebener. Im entwickelten Sozialismus würde es keine Eigentumskriminalität mehr geben, weil allen alles gehörte und jeder nach seinen Bedürfnissen würde leben können. Nur Eifersuchtsdramen ließen sich wahrscheinlich nicht abschaffen. Das alles konnte Hans dem westdeutschen Beamten nicht erzählen, der hätte ihn vermutlich ausgelacht und danach ironisch gefragt, warum er als junger Mensch auf das zukünftige Paradies nicht habe warten können. Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, hätte Hans mit Faust antworten können, in der Hoffnung, daß dies in der Goethestadt verstanden würde.

„Ihre Sachen können Sie später auspacken“, unterbrach der Mann seine abschweifenden Gedanken, „ich zeige Ihnen jetzt noch die Kantine. Folgen Sie mir!“

„Was kostet denn das Essen?“, fragte Hans vorsichtshalber. Er hatte während der Fahrt nach Frankfurt schon sorgenvoll gerechnet, wie er mit den zehn Mark übers Wochenende kommen sollte.

„Für Sie nichts. Meinen Sie, wir lassen Sie verhungern?“

Diese Sorge war er also los.

© Rolf Bergmann

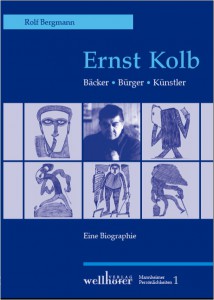

Am 28. März 2014 habe ich im Gasthaus Goldene Gans in Mannheim aus der Kolb-Biographie gelesen. Ernst Kolb kehrte damit im Geist an jenen Ort zurück, an dem er in den letzten Jahren seines Lebens am glücklichsten war.

Nach jahrelangen, teilweise mühseligen Recherchen konnte ich mit Hilfe meines Schriftexperten Frank Heuer, der Kolbs Tagebücher entzifferte, das zweite Buch über den bisher verkannten “Mann mit der Plastiktasche” veröffentlichen. Mir war es dabei wichtig, seine Entwicklung und Bedeutung als Künstler herauszustellen. Sicherlich sind seine sonstigen Lebensumstände auch etwas abenteuerlich, und diese Umstände kommen in dem Buch auch nicht zu kurz. Doch die Liebhaber seiner Kunst werden sich vor allem an den vielen Abbildungen erfreuen, die das Buch enthält. Die großzügige Förderung durch das Kulturamt der Stadt Mannheim ermöglichte es, den Druck zweifarbig zu gestalten, so dass Kolbs blaue Kugelschreiberzeichnungen gut zur Wirkung kommen.

Ernst Kolb.

“Ernst Kolb – Bäcker Bürger Künstler – Eine Biographie” wurde am 20. November 2013 im Mannheimer Stadtarchiv vorgestellt. Der “Mannheimer Morgen” berichtete darüber ausführlich in der Ausgabe vom 21.11.2013.

Im August 2013 wurde Ernst Kolb in der britischen Fach-Zeitschrift RAW VISION als Neuentdeckung eines bemerkenswerten Art-brut-Künstlers einem internationalen Publikum vorgestellt.

Näheres unter: www.rawvision.com.

Passend dazu habe ich neue Galerien mit Zeichnungen von Ernst Kolb eingerichtet:

(Seite Ernst Kolb, Unterpunkt Zeichnungen)

Galerie 1: Köpfe

Galerie 2: Begegnungen (Konfrontation)

Galerie 3: Raucher

Galerie 4: Die Versuchung des Alkohols

Galerie 5: Bei der Arbeit

Dieser Bozetto aus Gips stammt vom Ludwigshafener Bildhauer Georg Viktor, der in Osthofen und in der Toskana seine Ateliers hat. Das handliche Modell diente als Vorlage für die leicht überlebensgroße Büste aus Carrara-Marmor, die Georg Viktor noch zu Lebzeiten Kolbs von ihm angefertigt hat. Ein Polaroid-Foto der Büste, zusammen mit Ernst Kolb davor, ist in meinem Buch abgebildet.

Die Rückkehr des lange verschollen geglaubten Bozettos ans Licht der Öffentlichkeit, das heißt hier in den Vortragssaal des Stadtarchivs im Collini Center in Mannheim, geschah während der Pressevorstellung meines Buches am 20. November 2013, wo auch diese beiden Fotos entstanden sind (Fotos von Karl Bauer).

Die Rückkehr des lange verschollen geglaubten Bozettos ans Licht der Öffentlichkeit, das heißt hier in den Vortragssaal des Stadtarchivs im Collini Center in Mannheim, geschah während der Pressevorstellung meines Buches am 20. November 2013, wo auch diese beiden Fotos entstanden sind (Fotos von Karl Bauer).

Am 14. November 2013 las ich aus meinem Dresden-Roman “Damals im Roten Kakadu” im Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden. Dabei entstand dieses Foto. Man könnte es nennen: “Ted (Herold) is looking to me”. Der Fotograf Thomas Klewe hat die Situation spontan erfaßt.

Neuerscheinung in der Reihe Rhein-Neckar-Brücke, Band 12:

Friedhelm Schneidewind: Traum, Phantasie und Wirklichkeit

Geschichten, Gedichte, Lieder - 1983 bis 2013

Verlag der Villa Fledermaus, Saarbrücken 2013, 220 S., 20 €

Friedhelm Schneidewind ist Tolkien-Experte, “Vampirologe”, kennt sich aus bei Mythen, Drachen und Harry Potter, doch zugleich ist er auch der sozialen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Realität verhaftet. Ich kann das Buch nur empfehlen!

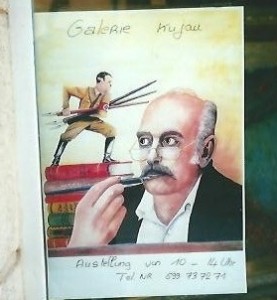

Meine Reise nach Mallorca im April 2013 führte mich auch nach Port d’Andratx an der Südwestküste.

Dort gab es im Jahr 1999 eine Galerie Kujau, die in meinem Roman “Das mallorquinische Wagenrad” eine gewisse Rolle spielt. Näheres dazu unter der Rubrik Bücher – Unveröffentlichtes. Konrad Kujau starb im Jahr 2000 und die Galerie gibt es inzwischen nicht mehr. Das untenstehende Foto von dem Plakat im Schaufenster der Galerie machte ich 1999. Humor hat Kujau gehabt, das Rumpelstilzchen auf dem Stapel Tagebücher stellt natürlich Hitler dar, der seine drei überdimensionierten Schreibfedern als spitze Lanzen benutzt. Mein Roman wird im Herbst 2014 im Dresdner Buchverlag erscheinen.

Dort gab es im Jahr 1999 eine Galerie Kujau, die in meinem Roman “Das mallorquinische Wagenrad” eine gewisse Rolle spielt. Näheres dazu unter der Rubrik Bücher – Unveröffentlichtes. Konrad Kujau starb im Jahr 2000 und die Galerie gibt es inzwischen nicht mehr. Das untenstehende Foto von dem Plakat im Schaufenster der Galerie machte ich 1999. Humor hat Kujau gehabt, das Rumpelstilzchen auf dem Stapel Tagebücher stellt natürlich Hitler dar, der seine drei überdimensionierten Schreibfedern als spitze Lanzen benutzt. Mein Roman wird im Herbst 2014 im Dresdner Buchverlag erscheinen.

DRESDEN ERINNERT AN KURT VONNEGUT Jr. (1922-2007)

Am 12. Februar 2013, einen Tag vor dem 13. Februar, dem Jahrestag des Bombenangriffs auf Dresden, wurde im Keller des “Schlachthof 5″, der nicht mehr Schlachthof ist, sondern inzwischen der Messehalle 1 als Garderobe dient, eine Wandbild-Installation des irischen Künstlers und Architekten Ruairi O’Brien der Öffentlichkkeit übergeben. Am Original-Ort, an dem der amerikanische Kriegsgefangene Kurt Vonnegut den Bombenangriff überlebte, was er später in seinem Roman “Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug” verarbeitete. Ausländische Touristen fragen oft nach diesem Ort. Bei den Dresdnern ist der Roman noch nicht so bekannnt. Nur drei Dresdner Schriftsteller, Norbert Weiß, Willi Hetze und meine Wenigkeit, erwiesen ihrem amerikanischen Kollegen bei der feierlichen Eröffnung des Denkmals die Ehre. Wir waren (vermutlich) auch die einzigen, die den Roman tat- sächlich gelesen hatten.

Nachtrag im Juni 2013: Das Hochwasser der Elbe hat leider auch die Keller der Messehalle 1 nicht verschont. Die Wandbild-Installation wurde dabei zerstört. Was hätte Kurt Vonnegut dazu gesagt? Vielleicht hätte er fürchterlich laut gelacht: Erst bedroht mich das Feuer, dann kommt das Wasser. “So geht das.”

Nachtrag im Juni 2014: Die Gedenkwand für Kurt Vonnegut ist wiederhergestellt.

Die Arbeit an meiner neuen Biographie über Ernst Kolb (siehe oben) ist abgeschlossen, das Buch ist im November 2013 erschienen. Ich suche immer noch nach einem Filmemacher, der am 1.4.1985 von Ludwigshafen/Rhein nach Berlin-Tiergarten gezogen ist, Siegmunds Hof 2 B 506, vermutlich in ein Studentenwohnheim. Seine Unterschrift unter dieser Adresse ist leider völlig unleserlich. An der Berliner Film- und Fernsehhochschule war 1985 keiner aus Ludwigshafen immatrikuliert, das wurde mir von der Hochschule mitgeteilt. Er hat ein Treatment verfaßt, das ich in Kolbs Unterlagen fand, “Der Voyeur”, in dem Kolb eine Rolle spielt bzw. das von Kolb inspiriert worden ist. Ich hätte gern mit ihm darüber gesprochen, welchen Anteil genau Ernst Kolb an der Idee zu diesem Filmprojekt hatte.

Die Arbeit an meiner neuen Biographie über Ernst Kolb (siehe oben) ist abgeschlossen, das Buch ist im November 2013 erschienen. Ich suche immer noch nach einem Filmemacher, der am 1.4.1985 von Ludwigshafen/Rhein nach Berlin-Tiergarten gezogen ist, Siegmunds Hof 2 B 506, vermutlich in ein Studentenwohnheim. Seine Unterschrift unter dieser Adresse ist leider völlig unleserlich. An der Berliner Film- und Fernsehhochschule war 1985 keiner aus Ludwigshafen immatrikuliert, das wurde mir von der Hochschule mitgeteilt. Er hat ein Treatment verfaßt, das ich in Kolbs Unterlagen fand, “Der Voyeur”, in dem Kolb eine Rolle spielt bzw. das von Kolb inspiriert worden ist. Ich hätte gern mit ihm darüber gesprochen, welchen Anteil genau Ernst Kolb an der Idee zu diesem Filmprojekt hatte.

Wer kennt diesen Filmemacher aus Ludwigshafen? Das Foto ist von 1985, er dürfte heute etwas anders aussehen.

Schön, dass Du jetzt Deine eigene Homepage hast, Rolf. Ich bin begeistert. Du warst mein Mentor während des Belletristik-Moduls im Schreib-Fernstudium der Fernschulen Hamburg. Dafür danke ich Dir, denn ohne Deine motivierende Art und kritischen Hinweise zu den Texten hätte ich vielleicht aufgegeben. So bin ich kurz vor dem Abschluss. Doch bist Du nicht nur Mentor, sondern auch ein guter Freund. Herzliche Grüße von Yvi

darauf habe ich schon lange gewartet lieber Rolf. Danke und Glückwunsch vom Archivar

Hast Du mal versucht, den Filmemacher über Google zu finden ?

Eine tolle Seite lieber Herr Bergmann. Ich bin beeindruckt … Ganz lieben Gruß von

Jörg am Rhein